南方天空下的生物手札

2025年2月9日 星期日

國際交流教學活動分享 植物敲拓染與DNA編織

2023年1月29日 星期日

花草樹木的氣味記憶~~啟動嗅覺記憶的教案

標題 "花草樹木的氣味記憶" 是112年大學學測國文的寫作題目,不是生物考題,卻與生物相關。花草樹木,橘子檸檬好像就不能寫,因為是果實 ^^""。花草樹木,餐桌上的麻油香好像也不能寫,因為是植物萃取物而已。

對於一個從小在都市長大,寒暑假沒有甚麼回鄉下的人來說,這種花草樹木回憶不知道要怎麼產生?

我長大過程中的高雄市,在家附近多少都有空地,長滿雜草、還沒有被蓋成高樓、還沒鋪水泥變成停車場的那種荒地。或者是公家機關的用地,寬廣、而且沒有甚麼積極用途,裡面長很多樹的那種土地。

從小學回家一路上邊拔這些地方圍牆邊的茉莉花、含笑花跟玉蘭花,邊跟同學走回家。玩家家酒時間,就是剁碎空地裡的野花野草或隨便拔的葉子,從鼠麴舅、馬纓丹、或是樟樹葉,接觸到了自然的氣味。此外家裡面種滿了植物,家庭出遊常到郊外,在大學念生物,種種的累積,讓我一個很純粹都市長大的人,在人生經驗裡,有了自然氣味陪伴,甚至能帶給我很多樂趣。

但這數十年來,都市增加了很多乾乾淨淨的公園,卻少了很多像這樣的荒地與玩耍的時間。家中若無一定輔助條件,面對這樣的題目,是不是有點為難。

此外,比起視覺,嗅覺常常被忽略,但其實嗅覺才是真正影響食物味道的主因。在去年底,趕潮流確診 COVID-19 時,長達一兩週沒有甚麼嗅覺,雖然生活一切安好,卻始終感覺有點惶惶不安,就是某一種感測器忽然被關掉,對於環境的偵測出現了一大片的空白。明知道該有的氣味卻忽然不存在,刷牙沒有味道,吃炸物也沒有香氣,咬下水果只有口腔的觸覺,連上廁所都沒有臭味XD(欸~這點還不錯) COVID-19 讓我亂體驗了一把失去特定感官的神奇日子。

因此,我想把之前進行的教案記錄下來,一個啟動嗅覺記憶的教案。當然,比不上生活在鄉間,家中有許多相關資源的常期薰陶,但學著去與自己的感官相連結,必然有機會可以創造這樣的感官記憶。

-------------------------------------------- 前言的分隔線----------------------------------------------------

教案 : 氣味之旅

目的 :

1. 透過與期刊統計資料比較,思考嗅覺對自己的意義

2. 了解嗅覺基本生理學知識

3. 以校園植物、香草植物、中藥材、香料到精油,去練習氣味分辨

4. 能夠說出自己喜歡的氣味,並且試著調配

|

|

名稱 |

時間(分) |

內容 |

|

(一) |

引言 |

20 |

以美國問卷討論嗅覺對自身意義 |

|

(二) |

知識背景建構 |

30 |

介紹嗅覺傳遞路徑、嗅覺與其他感官的關係、嗅覺與記憶的關係 |

|

(三) |

活動 1:生活中植物氣味的辨識與描述 |

30 |

嗅聞並且猜是哪一種生活植物氣味 |

|

(四) |

活動 2:校園植物的氣味地圖 |

30 |

到校園中尋找有味道的葉片 |

|

(五) |

活動 3:氣味分子萃取 |

10 |

將採集的葉片或中藥材、香料浸置入酒精中 (自由進行) |

|

(六) |

活動 4:氣味辨識大賽 |

30 |

嗅聞單方精油後,猜測複方精油中組成種類 |

|

(七) |

活動 5:調配自己的氣味 |

30 |

利用單方精油與酒精調配出自己喜愛的氣味 |

(一) 先以一篇美國因對於人們對嗅覺重視程度的問卷調查內容開始

|

(二) 進入知識層面,可以使用 一部TED-ed的影片,四分的動畫對嗅覺的機制作了清楚介紹

嗅覺是怎麼一回事?

下面這幾篇文章也很值得參考

1.林怡文 科學人雜誌 . 一「嗅」萬千的巧妙 2012/01/13

2.陳泓鈞 為什麼聞不到氣味?了解嗅覺障礙 2018/6/12

3.關子茵 為什麼氣味會喚起人的憶? 2017/11/12

如何控制你的嗅覺

嗅覺拼圖~~20分鐘內可完成的嗅覺體驗小活動

2021年6月30日 星期三

COVID-19疫苗介紹的影片

2021年4月13日 星期二

電動牙刷與番茄 (番茄花的觀察)

電動牙刷與番茄

某人拿著電動牙刷進入他的花園中,

你以為是他早晨邊刷牙邊去欣賞自己的園藝成果

事實上,電動牙刷負責著幫忙傳宗接代的工作

嘖~揪鏡~~發生~~甚麼~~

讓我們繼續往下看...... (預告結束XD)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

這篇文章起因於昨天同事問我小番茄授粉的事情

他困惑於小番茄的花是兩性花

但是卻只有看到一種蕊 (如下圖示) 怎麼去授粉呢?

他的問題也引發我的好奇心啦~

拜託他拿來已經凋謝的番茄花

觀察順便做了記錄

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

番茄是兩性花 自花授粉

雌蕊整個包在雄蕊圍成的中空構造裡

乾掉的花瓣包圍在外,中間一個紡錘狀的構造,就是緊緊包裹住雌蕊的雄蕊們

就連花已經枯萎了,雌蕊都不會露出來

5 Ways To Hand Pollinate Tomatoes for Great Success!

第三個之後的傳粉方式,真得讓我覺得大開眼界

電動牙刷原來可以是園藝用品XD

還有放大聲的音樂是怎麼回事

每個領域都有自己的一片世界,都有很多有意思的事情正在發生

"落花水面皆文章"

附註 :

感謝大方學長提供資訊 : ""自然界的授粉機制更複雜,同樣是番茄,依生長條件、種類不同,有些雌蕊其實是會在發育晚期〞伸長〞突破雄蕊包圍的""

點入下列網頁,可以很清楚的圖片

Muss man Tomaten befruchten?

2021年3月4日 星期四

病原體介紹

歷經了2020 的 COVID-19

今年2021教病原體 教免疫 是個非常有既視感的一年

把教學的邏輯重新順了一遍 順便加入一個小活動 來開啟疾病這個話題

教學時間 : 一節課

教學內容 :

1. 科幻成真的2020

2. 從古至今 人類對疾病的解釋

3. 從瘴氣學說到病原說

4. 病原體舉例與分類小活動

教學流程

1. 科幻成真的2020 先用科幻片預告引起動機

個人很愛 全境擴散 中文預告片 英文片名是contagion 傳染

片中用政府官員、科學家、防疫部門人員、大賺災難財的網紅、一般民眾等不同角度去看一個致命的傳染病。裡頭有些場景我們在2020看到相似的場景,例如空無一人的機場、學校、街頭,大排長龍的民生物資搶購、災難性的死亡人數等。

這個影片也同時蠻有科學正確性的,底下這個影片就在比較全境擴散與真實COVID-19的異同

用《全境擴散》劇情看新冠疫情何時能趨緩?專業醫師告訴你電影與現實差多少

另一片則是片名為流感 The Flu的韓國片,比較是訴諸情感的災難片,影片中也有許多在2020似曾相似的畫面 【流感】電影預告

最後以COVID-19的新聞畫面、目前的感染人數、死亡人數來提醒,疾病隨時可以改變人類的歷史,去了解疾病,是基礎而重要的課題

2. 古今中外如何解釋疾病的成因

從中國古代文人的流放說起嶺南山中的瘴氣,再到西方治療黑死病中特殊穿著的瘟疫醫生(如下圖,圖片來自維基百科),與而後流行數百年之久的瘴氣學說。

2020年10月13日 星期二

應用AI植物辨識app 觀察校園植物

前陣子在臉書上看到同行朋友帶學生出野外觀察想法,心底生出羨慕及無限佩服,因為生物學是來自實地的觀察,真實的接觸過,比課本、影片更能理解。但因前後各種行政手續的繁雜、經費報帳、活動規劃,任課老師必須一人包辦,更別說一個老師同時兼顧40個人的人身安全或是學習效果,或是費了好大勁帶去,卻在野外滑手機或是聊天。後者這樣的現象,曾經讓我爆炸多次。後來我想我們對身旁事物不感興趣,來自兩個原因。一個是沒有餘裕,時間與精力的餘裕。二是沒有從這些事物上獲得感動的經驗。

"我們祖先所擁有的大腦不一定能了解事實,但一定能讓大腦的主人在為生存而戰時佔上風。因此,我們的大腦並不會演化成根據理性去推斷,而是將判斷合理化;不會演化成看見事實,而是創造真實" "我們往往只看到自己想看到的事物,而不是真正存在的東西" (引述自 像科學家一樣思考,史坦利。萊斯)

如果關於生存 ( 工作、家庭、升學等 ) 各種焦慮存在腦中,就算有空下來的時間,也不一定有精力想去主動觀察和我心中覺得此刻重要的事情沒有直接關係的事物,容易選擇以熟悉自在的慣性方式去度過空下來的時間。然而教育的目的就是創造生活慣性經驗以外的破口,提供時間、方法,讓學習者在這個場所嘗試、犯錯,但是也得到新經驗與理解事物的方式。

所以這次課 我沒有甚麼很深刻的生態理論,我只想讓學習者從視而不見到偶爾回眸,

我想給出的是餘裕與主動體驗的機會,這需要

1. 特定的時間 (一節月考前已經上完進度的空白課)

2. 自由觀察的空間 (整個校園中學生選擇自己想看甚麼植物、看多久、跟誰一起看)

3. 觀察的目標與方法 (指定觀察植物的生殖器官、生物辨識的app) (引導學生教師在專業角度中希望他能多看一眼的事情)

關於戶外教育,常有師生比懸殊、被帶著聽解說、真正駐足觀察的時間有限,該如何把主控權還給學生,是個難題。植物辨識軟體的存在,解決了部分的問題。我這次故意使用兩個app讓學生都試試看,形色 或是 Seek 來自兩個不同的database,分別有優缺點,但都有即時辨識的功能。只要有手機,學生就可以像是有家教般,用自己的速度去觀察。

那我呢?我也很自由的飄來飄去看學生在幹嘛~~ 有時候也蹲下來一起看她們看到甚麼,或者當第3種植物辨識的app XD

應用AI植物辨識app 觀察校園植物

目的 : 1. 學習使用兩套AI 辨識生物app 來辨識校園植物,並且了解AI辨識的優缺點

2. 利用手機與外加顯微鏡頭,觀察校園植物的生殖構造

3. 觀察大葉桃花心木種子從高處落下的過程

時間 : 1節課

實施對象 : 高三上完植物世代交替的學生

步驟 :

1. 教室說明 (1) 請學生下載好兩個app,並解釋AI辨識生物的方式與真正的分類學有何不同

(2) 拍照主題為植物的生殖構造,並且需要利用app辨識名稱

(3) 1~4人一組,每組可以拿一個顯微鏡頭,每人至少拍一種植物,越多越好,一組10種以上滿分,確認在教室集合時間

2. 學生分兩群,一群在5樓丟大葉桃花心木種子,一群在樓下撿

3. 各組分散自行觀察,30分鐘後回教室。

結果 : 30分鐘左右,平均一組人馬可以觀察到7~8種植物的生殖構造,並且使用app辨識出名字。(我會跟學生說為什麼辨識不出來,還有辨識出來的名字是否正確) (我事前也是做了很久的功課,把校園中很多的雜草都透過 iNaturalist 建立了資料庫,自己認了很多遍)

心得 :

1. 從五樓用力扔種子蠻有趣的,月考前很舒壓,而且種子兩面塗不一樣顏色,會看見翻面感覺。另外帶去看學校裡的大葉桃花心木,果實的高度真的有四五層樓

2. 從學生照片看到校園不同角落,我不知道有種韭菜花,也發現蠻多花是早上開下午閉合,例如睡蓮、黃鵪菜等,難怪下午的班級拍到的跟早上不一樣

3. 顯微的視角是學生比較沒有用過的觀察,有興趣的學生可以自行跟我借用,因為顯微,必須蹲下來,靠近植物細看,當中有人拍了很多小花小果的顯微照片,而且極美。

3.兩個app辨識的能力不太一樣,Seek 很能辨識常見雜草 (例如飛揚草、鱧腸、黃鵪菜),但有時候給到屬名或是無法辨識。形色 大部分都會給一個名字,但問題是不是台灣的俗名,是大陸名,有時候也不是對的物種。可以跟學生討論,在藉由AI替我們初步辨識後,還可以做甚麼來確認。

我自己是 iNaturalist的愛用者,常受到各地專家的協助 (其中大部分是台灣熱心的植物學者),替我辨識了我拍的各種植物照片,讓我學到不少。但iNaturalist要入門需要數節課的時間,比較推薦長期一點的課程,可以讓學生在學習過程中,也逐步建立自己的生物觀察資料庫。Seek正是利用 iNaturalist去進行即時辨識的app,只要先下載app,有網路就可以辨識相機中的植物影像。形色則是大陸所研發的app,辨識速度快,可惜是大陸名稱而且有時植物種類不正確,我自己如果使用就還要去用學名查一下台灣名字,所以不常用XD

4.當自由存在的時候,學生個性不同,所做的行為也不同。有人想慢慢拍,有人想多認幾種。我覺得都很好。只要願意停留,都好。

2020年9月8日 星期二

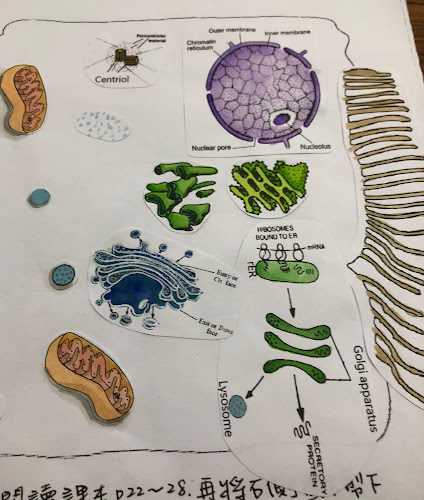

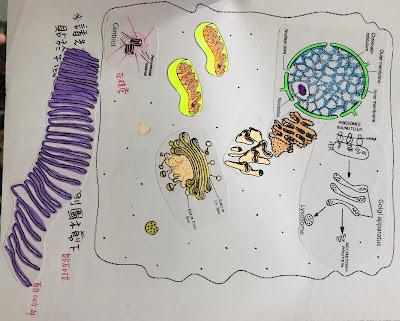

細胞建模的方式之二 : 細胞剪貼

這個活動簡單的來說,就是將紙本的細胞內各種胞器圖片剪下,然後按照細胞學的知識,排出個恰當的位置。活動素材也是台灣師大附中張瑜紋老師找到的 (再度感恩學姊,讚嘆學姊,灑小花~~),原始來源是這裡 https://bbsrc.ukri.org/documents/build-your-own-cell-pdf/

|

| 拿到後自己做了一張圖 尚未標示構造 |

這是我覺得最簡單的建模方式,因為如果要學生自己繪圖的話,不擅長畫畫的同學會很吃力,加上課本上很多都是立體圖形,要仿繪也不容易。但光是剪貼與排列,就可以發現一些學生的概念要修正的,如果當做簡單的回家作業,對於胞器的形態與位置也是個簡單而快速的複習。

以下是作業中常見的概念問題

|

| 這張圖中另畫了一個核糖體的圖,但是比例上太大 |

|

| 這張未標示出游離的核糖體 |

|

| 左上角蛋白質分泌過程中,內質網的方向應朝細胞內,而最後的分泌性蛋白質應朝外 |

|

| 蛋白質分泌過程方向錯誤 |

|

| 可能因為蛋白質分泌過程貼下去有點滿,有學生索性沒有貼XD |

|

| 有的標註在外面,我覺得也很好 |

|

| 圖示有說明是纖毛,本來希望貼像這張圖這樣,在細胞的哪一側都可以 |

|

| 這個貼法把應該靠近細胞那一面的貼到外側,加上刻意離細胞一段距離,我想是把纖毛誤會成鞭毛的意思 |

|

| 這個肯定誤會成鞭毛了 |

|

| 也是纖毛誤會成鞭毛 |

|

| 完全無法預料到的做法 : 把纖毛剪短,好貼在圖的兩側 XD |

.png)